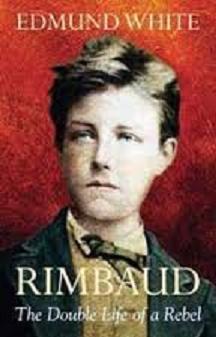

Rimbaud: entre el extranjero y el extraño

Rimbaud nunca se sintió bien en ninguna parte. París le produjo aburrimiento y fastidio. Londres le pareció cruel, Charleville –donde nació– siempre fue un lugar de paso, hasta su muerte. Con un cáncer de huesos, la pierna inutilizada, sin poder caminar y con el cuerpo secándosele, abandonó las Ardenas, por última vez, el 13 de agosto de 1891, para ir a Paris y seguir a Marsella. Necesitaba el Mediterráneo. Un viaje de 18 horas que lo dejó destrozado.

Tambien en Chipre, en Alemania, en Italia, en Suiza, en Bélgica, hasta en Indonesia, se aburrió, a donde llegó enrolado en el ejército colonial neerlandés. Apenas pudo desertó y emprendió a pie una larga marcha al otro lado de la isla, por entre la jungla, en donde encontró un barco inglés que lo retornó a Europa.

El infante desesperado, un ángel extraviado, una criatura de ansiedad perpetua, aburrido de todo, siempre un extraño en cualquier parte, siempre un extranjero. Ni de aquí ni de allá. El Extraño, que Camus sitúa en Argel, sesenta años después de la muerte de Rimbaud. Tampoco se sintió bien en Aden, ni en Harrar, a pesar de que fue aquí donde obtuvo el dinero que nunca había tenido, donde se convirtió en traficante de armas, abastecedor del jeque de Abisinia. No se sintió bien en el Cairo, ni en Alejandría. Ni siquiera en el infierno.

Nunca se sintió bien en esta tierra, en este mundo, en ninguna ciudad. Una criatura de fuego como él no podía echar raíces en ninguna parte. Ni aquí ni allá. Buscaba algo, que ni siquiera él sabía, iba detrás de alguna cosa. En algún momento supo que no encontraría lo que buscaba, fuese lo que fuese, no sé si coincidió con que no volviera a escribir. En el entendido de que escribir para Rimbaud, siempre fue lo de menos. Escribió porque se le daba fácil y porque podía imprecar con la escritura y con entera libertad, todos los poderes del mundo, escandalizar con su impiedad, ratificar su ateísmo, dar cuenta de su temporada en el infierno, hacernos partícipes de su de luz, las Iluminaciones, y de las travesías del Vidente.

A los nueve años comienza a escribir poesía. Es uno de los pocos autores a los que se les puede endilgar una poesía de infancia (1863-1869). Va a dejar, Cartas del vidente, Una temporada en el Infierno y las Iluminaciones, el grueso de la obra poética, escrita en un lapso de cuatro años. Lo demás son cartas.

Lo de Verlaine, que terminó en una inspección de policía en Bélgica fue más ridículo que dramático, como lo de Van Gogh con su oreja, una ridiculez sentimental de Verlaine enamorado. Verlaine siempre aburrió a Rimbaud, y apenas tenía 29. Lo siguió a Inglaterra, a Bélgica, abandonó a su mujer en el octavo mes de embarazo y fue completamente infeliz al lado de Rimbaud, porque Rimbaud no había venido a este mundo a hacer feliz a nadie.

La última vez que se vieron fue en Alemania, en 1875, después de que Verlaine recuperara la libertad, tras dos años de cárcel por el tiro que le metió a Rimbaud en una mano, y tras su momentánea conversión al catolicismo. Del encuentro, Rimbaud da cuenta en carta: “…después de conversar por unas cuantas horas ya habíamos renegado de su Dios". Verlaine se quedó dos días y medio antes de regresar a París. Antes de marcharse, Rimbaud le entregó los manuscritos de Las Iluminaciones. Ya para entonces había abandonado la escritura.

En una carta desde Harrar, el 4 de agosto de 1888, escribe: “me aburro mucho, siempre; nunca conocí a nadie que se aburriera tanto como yo”.

0 comentarios