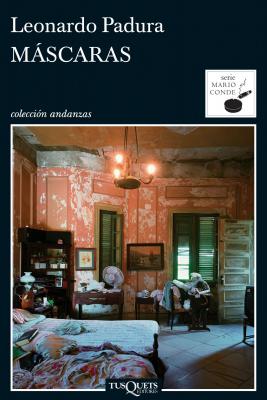

Máscaras

“Cada generación, cada época, produce su dramaturgo, ese creador que desde la escena nos devuelve enriquecido nuestro propio pensamiento. Para los hombres de mi época, que comenzábamos a escribir en los años cincuenta, ese dramaturgo es Virgilio Piñera”. Rine Leal.

En el tercer acto de Electra Garrigó, la obra de Virgilio Piñera estrenada en 1948, el Pedagogo dice: “Se trata, no lo olvides, de una ciudad en la que todo el mundo quiere ser engañado”. Antes ha hecho una descripción de la ciudad, que coincide con la que hace Durrell de Alejandría y Döblin de Berlín.

Leonardo Padura hace un coctel, como el que hace en El hombre que amaba los perros. Y junta varias cosas: el homosexualismo de la época de Piñera y el de la generación de homosexuales purgados, a la que perteneció Reinaldo Arenas. No el homosexualismo casto de Lezama Lima, sino un homosexualismo militante, activo, digno, como el de Alberto Marqués, un alter ego contemporáneo de Piñera. Y víctima de la exclusión de su actividad teatral por motivos de corrección ideológica. Agrega una teoría filosófica del travestismo basada en el ocultamiento, la máscara, la identidad. Se encoña con la historia de la transfiguración de Cristo, y la mete a discreción, para juntar el cambio de rostro y los trajes iluminados, tal como lo cuento Mateo. Y un filicidio de fondo, con ribetes de negrura ejemplar: una noche al salir de un hotel con un italiano, Arayán ve junto a su carro a una mujer de vestido rojo, descubre que es su hijo Alexis. Él le pide que vayan al parque central de La Habana, quiere decirle algo. Es homosexual aunque solo esa noche se ha trasvestido, el día en que se celebra la transfiguración del Señor, para ir a buscar a su padre y decirle una verdad. El padre que siempre lo ha odiado por homosexual se desborda en ira y con un cordel de cinta roja lo estrangula, sin que Alexis presente ninguna resistencia. Abandona el cadáver, tras haberle depositado dos monedas en el culo.

Y en esa mescolanza tan cubana, hace Padura caber un verano de mierda, un calor que se siente en medio de habitaciones a las que entra el sol en la tarde, a las que no basta un ventilador, que cuando lo hay no sirve porque la energía se va. Y al Condecito, más “atormentado y hambriento” que nunca. Con una soledad de la que lo salva el Flaco, Doña Jose y Candito el Rojo. Y como ñapa, el cuento de Mario, sin título, un “cuento irracional”, al que Alberto Marqués le sugiere un título, pirateado de Sartre, La muerte del alma. Para ser escrito por un policía, es muy bueno.

Como telón de fondo la purga de la inteligencia del estado en la policía. El capitán Rangel termina confesándole a Mario que su tiempo en la policía ha terminado. El mismo Condecito, investigado de manera indirecta por la seguridad interna. Alguien que alguna vez quiso ser escritor, es potencialmente peligroso aunque pertenezca a la policia.

Conde ha puesto a prueba en la estupenda novela toda su heterosexualidad, y aunque Padura no se arriesgó a que se encontrara con un hombre, porque seguramente eso desfiguraría su personaje, si lo lleva a que tenga un encuentro con una chiquita de “culito de gorrión”, de “boca mamífera”, y “pezón negro”, que lo salva una vez más de esos fangales de la castidad, la parte más bochornosa de su dura soledad.

Tras resolver el caso, cada vez que Mario Conde va por la calle y ve a una mujer, se pregunta ¿será un travesti?

0 comentarios