Sade

"Un infierno habitado por los de nuestra misma especie, a pesar de todas las torturas, es mucho más deseable que un cielo ocupado por los seres monótonos a quienes nos presentan como modelos de virtud.” D.A.F.Sade

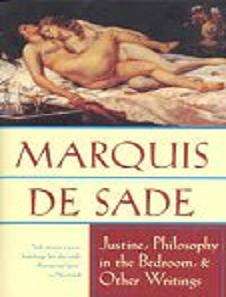

La mayor parte de la obra del Marqués de Sade resulta ilegible, aun para quienes lo admiran. Su nombre, no en vano, se utilizó para designar el placer en el dolor ajeno. Los diez volúmenes de sus Jornadas de Florabelle, fueron quemados con la instigación de su propio hijo. Si todavía se lo pudiera recordar, no sería por la leyenda de su nombre, esparcida en el aire corruptible del dolor, del sufrimiento, sino porque toda su “Filosofía en el tocador”, que inspira los actos contumaces de su vida, es un honrado combate contra la virtud.

No hay un retrato fidedigno del Marqués. El 7 de mayo de 1793, a sus 53 años, en un certificado de residencia, se lo describió así:”…cinco pies, doce pulgadas, cabellos casi blancos, rostro redondo, frente descubierta, ojos azules, nariz común, mentón redondo”. Desbordes y Nodier, lo describen de tal forma que podría uno creer que era una mezcla pintoresca de Wilde y Montesquieu.

Odió a su madre, a su mujer y a su suegra, a quienes debe la gloria de todo su dolor, aunque no tuvo con la autoridad que le separó del mundo, la relación imposible del anarquista. Subordinó su existencia al erotismo, porque era la única forma de concederle un poco de sentido a su vida. De su sexualidad ensanchada sacó material para hacer una literatura, mal que bien, que le dio un lugar en las letras de Francia. No era en sentido estricto un depravado común, si eso todavía hoy nos dice algo, era un escritor – a más no poder – que consagró en su obra el robo como un afrodisíaco. Carecía de aversión al peligro. Frente a la invocación moral del bien, se sintió en la necesidad de invocar el mal, como principio.

Sade era más que un demonio de la carne, era un demonio retórico que se dio el placer de sacar sus obras clandestinamente del sanatorio, para que se imprimieran clandestinamente y luego fueran lanzadas a las calles, para envenenar a esos nuevos lectores, que buscaban huir de tanta virtud, participando de una revolución.

Sade se infringía placer. Pero al mismo tiempo encontraba que la exaltación placentera solo la encontraba en el peligro. En 1771 lo encerraron por primera vez, por deudas, esa fragancia propia de la juventud. Mientras huye a Italia con su cuñada, lo condenan a muerte por contumacia. Su efigie es quemada en la plaza de Aix. En 1777, su suegra lo hizo encerrar tras el subrepticio retorno a Paris, en el castillo de Vincennes, y de ahí fue enviado a la Bastilla, donde permanecerá por once años. A medida que fueron matando al hombre, el escritor fue emergiendo, como una bestia simbólica “tras las diecinueve puertas de hierro”.

A partir de 1782 ya no podrá vivir, más que por el hecho de conservar la capacidad de escribir. Le conceden la libertad el viernes santo de 1790. En 1793 fue nuevamente encarcelado por la revolución bajo la acusación de “moderado”. La sociedad naciente y convulsionada, que no había hecho más que darle universalidad a la crueldad, al ajusticiamiento de las virtudes monárquicas, a través de un régimen de terror, tampoco podía confiar en Sade. Ni la aristocracia, ni la burguesía revolucionaria, ni el Directorio, podían confiar en un hombre que negaba la virtud, se jactaba en el dolor y despreciaba la gratitud.

“El exceso de terror ha hastiado el crimen” escribió Saint Just.

A comienzos de 1800 se encuentra en el hospital de Versalles, muriendo de frio, de hambre, de soledad y nuevamente amenazado con prisión, a causa de las deudas. Lo que en efecto se hizo efectivo en abril de 1801. Ingresa a Santa Pelagia, en donde reducido al mayor abandono que un ser como él podía soportar - ya sin fuerzas para escribir, sin ánimo de escándalo, sin familia y sin recursos - entrega su alma al Señor.

Toda su ética, confirma Simone de Beauvoir “es la identidad fundamental entre el coito y la crueldad”.

0 comentarios